- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編

- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.01.24:私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ

- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの

- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回

サブ・コンテンツ

- 2023.03.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑦

- 2023.03.04:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑥

- 2023.02.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑤

- 2023.02.25:[Radio] walkin’ to the beat everlasting④

- 2023.02.19:[Radio] walkin’ to the beat everlasting③

対談 名無シー・鎌田浩宮

映画「マラソン・マン」についての

評を書いて下さった

映画評論家・名無シーさんと

鎌田浩宮との対談です。

どうぞ、お読み下さい。

鎌田浩宮

先日は素晴らしい評論をありがとうございました。 上映から少し経ちましたが、1年かけて作った作品。もうすこし余韻に浸っていたいんです。

あの日の感想で多かったのは、挿入映像や音声に戸惑ったという声です。ある程度は予測していたんですが、映画を普段観ていない人のみならず、かなり映画を観ている人でもそのような意見があったのは意外でした。

よくよく考えてみると、大林宣彦監督が最近の作品でも過剰な演出やCG映像を控え、かつてのようなやや正攻法で反戦を描けば、もっと多くの人の共感を得られるには得られるのでしょう。でも、今のままでこそ、大林さんなんですよね。

名無シー

トーンと言うか質感と言うか、そう言うことがあるかも知れません。

大林宣彦監督の映画、三部作の中では「花筐/HANAGATAMI」(2017年)が一番いじっている感が高かった訳ですが、映画の中では、老境の主人公の回想シーン以外はきっちりいじっているトーン、質感を揃えているんです。

どれ程いじろうと、同じ審級にあるものはトーン・質感は揃える、これは重要なのかも知れません。

名

逆に審級移動を効果的に認識させる為にこのトーン・質感を使う場合もあり、審級の移動、固定どちらにしてもそれを技術的に使うほど、質感の違いには神経質になる必要があって、映画の撮影・編集に於いては常に意識される所のように思われます。

メタフィクショナルな視点が当たり前になった今日では、そこは最早鉄則になっているとも言えるのかも知れません。

例えば今敏が「パプリカ」で夢や幻想と現実を敢えて同じタッチで描くのは、審級の混濁による驚きを作るためです。

鎌

うわ、この映画、全然知らなかったです。面白そう。2006年作ですか。高橋ヨシキさんがよく勧める、バーホーベンの「トータル・リコール」が想起されました。

名

クリストファー・ノーランが「インセプション」(2010年)の最後の子供たちの待つ家に帰るシーンで、子供たちの映像をスクリーンに投影したものを撮影して、同じ二次元の映像なのに見事に奥行きをカットして見せたのは、それが(映画の中での)現実の審級ではないことを気付かせる微妙な演出的撮影だった訳です。

あのシーンは小さいテレビ画面で見た友人などは全然気付かなかったと言うほど微妙な、映画館のスクリーンで見るからこその演出効果だったかも知れません。

鎌

ノーランは、去年の「ダンケルク」でスベってしまいましたが、この辺の作品にはシンパシーがあります。渡辺謙をこのような捉え方でキャスティングするのは面白かった。

名

ゴダールが「ノートル・ミュィズィーク」で死後を現すとき、それまでのシーンと同じレンズ、カラーバランス等を維持しながらも、出演者を若いすらりとした美男美女で揃えて、見た瞬間、これは一体何なんだろうと言う感じを作っていました。

これは、ゴダールが電話で訃報を受けるシーンでもとゃんと補足もします。

鎌

2004年の「アワーミュージック」ですね。たまらん。毎日ゴダールだけ観ていたい。

名

マイケル・ムーアの引用だらけの映像は、ずうっとそのトーンで揃えられています。ドキュメンタリー的な作りながら、引用されるものと監督が撮った映像は解像度やカラーバランスに統一感が出るように調整してあるように見えます。

プロのスタッフがやることですが、それは大事だから専門の人を使って徹底する訳です。様々な機材で撮られたドキュメンタリー作品が、パッチワークの様に見えるのはそこです。

そう言うドキュメンタリー作品は基本的に審級移動はありませんし、そのつぎはぎ的な事で分かり難くなる時は、適宜補足もある訳です。

鎌

最新作「華氏119」ももちろん観ました。今回は挿入するイメージ映像以外にも、トランプやオバマに関する既出のニュース番組からの映像で多く構成され、彼自身の取材による映像が少なかった。それでも、彼の作品は全て観るべきだと思っていますし、カンヌは再び彼の作品に、何らかの賞を与えてほしいです。

名

かまちゃんは今回限られた機材の使用で、様々に冒険をしたと思います。前作「続・鎌田浩宮 福島・相馬に行く」の時は揃えてあった質感ですが、今回は質感をじゃんじゃん切断していました。

名

長めの導入部は、引用された画像であるために、解像度や光の当て方、カラーバランスも何もかも他のシーンとは異なります。そこに強い印象のキャプションが乗ったので、他のシーンとの異質感は更に強められました。

そしてキャプションの内容も、敢えてアナロジーで距離をマラソン規模に小さくしてあった(私は、遠くのことではないんだと言う訴えと読みました)ために、観客が混乱する要素が物凄く詰め込まれたものになっていました。

鎌

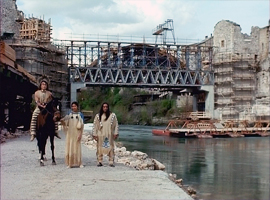

その通りです。赤羽ハーフマラソンで走る約20㎞の中に、すべての紛争があるようにコラージュしました。

名

テンポも速いため、観客は何かを感じる前に混乱してしまったかも知れません。作る側としても、観客がどう受け取るか、どうバランスを取るかは難しいところだったかも知れません。

名

作りを気にする暇な客の私が、冒険的なシーンを見るときよく考えるのは、詰め込まれた要素の一つ一つがが別の物だった場合の、また程度が違う場合のバージョンです。

そうすると、どの位が丁度良く刺激が最大限効果を持ったかなと考えることが出来たりするんじゃないかと。

映画学校で専門的技術の勉強をした、仕上げの才のあるスタッフが少ない環境下では、大友麻子さんが指摘していた音響の事とかも含め、最初から調整を最小限にするための工夫をしながら撮らなければ、意図しない意外なシーンで観客は審級意識を脱線させてしまい、線路のないところでどちらにも進めなくなると言う事が起きるのかも知れません。

名

哲学の先生は導入部を気にしましたが、正に録音的な難で映画電車の窓外に放り出された人も居たのかも知れません(これらは、同時に審級移動の技術にもなります)。

そして、私の場合、放り出される代わりに、浪花の美しい景色のフックに引っ掛かり、あの景色がマラソンマンとどう関わるのか、それが今もあれやこれや謎を解こうと、シーンを思い浮かべる所となっているのです。

もしかすると、それを訊きたいと思っている観客は、私の他にもいるかも知れません。

鎌

ありがとうございます。観客の声でもう1つ取り上げたいのは、和夫へのインタビューが物足りなかったかという点です。離婚や子供のことをもっと掘り下げて聞くべきだったか、それともあのままでいいのか…これも、観客によって意見が分かれていますね。

名

インタヴィウに関しては、あれでいいと思います。その部分については、マラソンマンが御子息に語るべき事です。 私小説も、昔と異なり、読者が特定の個人の来歴をほじくりたい時代ではないわけです。

そこは、正に「解剖なんか駄目」な時代な訳です。

(編集部注:映画「止められるか、俺たちを」で名無シーさんが感慨を得たシークエンス)

我々は、我々自身を知るために、誰か個人の正に個人的な苦渋を掘る代わりに、物語が何かを取り上げるその理由そのものである関心に、関心があるのです。

今日様々な場所に浸透しているメタフィクショナルな要素は、我々自身を映す鏡として、他人へのパパラッチから、我々自身の視線への関心へ転換をもたらしているところがあると思います。

昔ながらのドラマツルギーに関しては、古典が、図書館や本屋、名画座で我々を待ってくれているのですから。

<< 作品評:名無シー 対談 名無シー・鎌田浩宮 続編 >>

Column&Essay