- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編

- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ

- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの

- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回

- 2020.03.29:コロナウイルスvs映画館 第3回

サブ・コンテンツ

- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集

- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ

私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編

写真・文/鎌田浩宮

今年も、やるよっ!

2020年、私にとってのベストテン。

2020年。観られなかった映画は多いんですが、一方でとってもいい映画に出会えました。なので、文化映画部門・1位は2作品です。観られた作品数がどかんと減ってしまったので、今年は6位までです。いまいちだった作品を入れれば埋められるけど、それははいかんのでどーん。嗚呼、それは6編の随筆。おもろきかな、おもろきかな。劇映画部門は、後日掲載しますね。

1位

どこへ出しても恥かしい人

友川カズキ自身が面白いだけではなく、この監督の方も面白い。映画の中に映り込んでいて、一緒にホルモンめしを黙々と食ったりしている。ホルモンだったかな?友川さんが焼いた茶色い肉。カメラなんてもう据え置きにして、スタッフも友川さんと一緒に黙々と呑んでいる。するとドカンと音がして、皆びっくりする。

友川さんご自身は魅力にあふれまくっており、どこをどう撮っても面白くなるのは保証済み。だからこそ、監督やスタッフの皆さんにも魅力を感じた。佐々木育野監督の次回作が、楽しみでなりません。

ライヴハウスで歌う、友川さん。1曲丸ごとワンカットで、彼の背中だけを映し続ける。背中の向こうは、真っ暗な客席。ぼんやりとした客のシルエット。暗くて表情までは見えない。しかし、友川さんと客が噴き出している空気は、見えるのだ。

2020年2月21日、新宿ケイズシネマで観た。上映後は友川さんのミニライヴだった。ここまで書いて、ようやく思い出した。既にエプスタでその記事を書いていたのだ。嗚呼、初老。そんな事も、思い出さない。

1位

日本人の忘れもの フィリピンと中国の残留邦人

この映画が画期的なのは、社会運動の当事者達が、その運動の実現のために映画を作ったこと。数多くのドキュメンタリー映画があるけれど、そういった映画を僕は知らない。

フィリピンに置き去りにされた戦争孤児(その方々も現在ではご高齢)へ日本国籍を付与するよう日本政府に働きかけるのだが、彼らの無関心さをどのように描くか、心を砕いたと思う。

監督や企画製作者が第三者であれば、醜い者をそのまま醜く描けばよい。しかし映画製作者は、今後も政府と折衝を続けていかねばならない。描き方によっては、政府からより一層そっぽを向かれてしまいかねない。

しかし、こうして完成した作品に、物足りなさは全く感じない。日本政府の非道さは、見事に伝わる。

主題歌を、甲田益也子さんが歌っている。社会問題を扱ったドキュメンタリー映画では、あまり見られない起用だと思う。他にも、バックで演奏されるマリンバのテンポとシンクロしてカットが変わるなど、スタイリッシュな面が見られる。音楽は基本的にミニマリズムを用い、フィリップ・グラスやスティーヴ・ライヒ、マイケル・ナイマンの趣がある。映画ならではの豊かさも携えている作品だ。

僕はポレポレ東中野で、3度作品を観た。ポレポレでは、ほぼ毎日舞台あいさつがあった。様々な人が登壇した。連日聞いても飽きないほど、内容は多岐に渡った。例えば、こんな話を思い出す。

「ある政治家にこの問題を話したら『選挙の際の得票に結びつかないことはやらないよ。そのくらい分かるでしょ』と言われた」

外国人技能実習生の件といい、難民強制収容の件といい、先進国とは言えない前世紀的な扱いを続ける日本。日本で自殺・事故死・不審死する外国人は、信じられない数に登っている。

この作品は、当たり前のことだけを訴えている。国籍は、あって当たり前のもの。無国籍のまま放置していることは、当たり前なことではない。当たり前のことをしてほしい。全く難しいことなんかじゃない。

3位

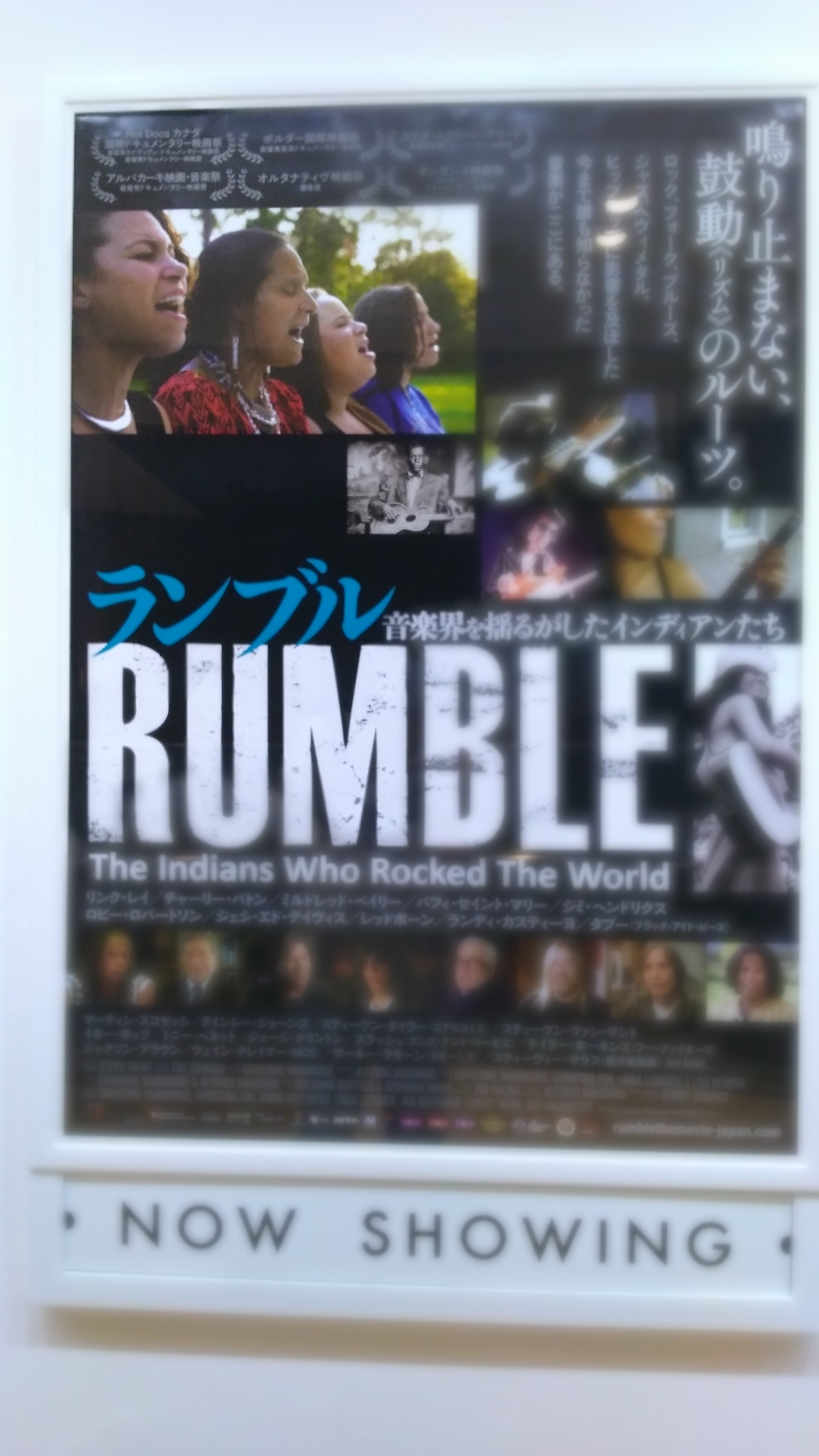

ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち

RUMBLE: The Indians Who Rocked the World

知らなかった。ネイティブアメリカンの血を引く多くの人が、アメリカのロックシーンで活躍していた。そして、60~70年代のロックミュージシャンがそうであったように、ドラッグなどで早逝する人もいた。

作品中に鳴り響くリンク・レイの「ランブル」は、ロイ・オービソンの楽曲などと同様、「ツイン・ピークス」におけるブラック・ロッジからの音楽に聴こえる。

ヨーロッパ人に侵略される以前、ネイティブ・アメリカンはどのような音楽を奏でていたのか。そしてそれは現在、どのような変化を経て生き残っているのか。僕が知りたかったのはそんなことだったのだが、この映画は様々な「ロッジ」へといざなう。

それは彼岸の音楽であったり、此岸…現世の正統なハードロックであったり。ネイティブ・アメリカンの音楽が垣間見えるものもあれば、垣間見えないものもある。

4位

メイキング・オブ・モータウン

HITSVILLE: THE MAKING OF MOTOWN

コロナでつらい時期に、モータウンサウンドをこの映画で久しぶりに聴いて、こんなにもいいものかと改めて思った。つらいことが吹っ飛んだ。素晴らしいことに、この回は満席だった。1席ごとに間引きする制度が緩和したのだ。嬉しいじゃないか。コヤの中で、左にも右にも前にも後ろにも、どの席に藻お客さんが座っている。

そんな中、ずっと体を揺すりながら観ていた。音楽が素晴らしくって、踊らずにはいられないのだ。最後、マスクのまま遂に声を上げ拍手をしたら、波及して多くの人が拍手してくれた。新宿シネマカリテ・2020年9月30日14時30分の回での出来事だ。

家路に着き、モータウンの名曲をカヴァーしようと決意。現在「reach out I’ll be there」「my girl」のデモテープをアップし、さらに今録音し直して新しいヴァージョンを作っている。

モータウン社長・ベリー・ゴーディの独裁ぶりといった負の部分を描いた「永遠のモータウン」に比べると、あまりに一方の視点でしか描いていないのだけれど、作品の出来不出来などを無視すれば、2020年で最も感激したドキュメンタリー映画でした。

5位

えんとこの歌 寝たきり歌人・遠藤 滋

2019年に見逃していたんですが、下高井戸シネマにて2020年に観ることができました。2月26日、コロナの影響は既に始まっており、客席は10人もいただろうか。

ロビーにいた伊勢真一監督に声をかける。この作品は、毎日映画コンクールでドキュメンタリー映画賞を受賞(選考理由は毎日新聞のこの記事に書かれています)。おめでとうございますと言うと、いつものように、ひるめしを食いに行こうと誘ってくれる。下高井戸の中華屋さん、瓶ビールで祝杯。

上映期間中、伊勢さんはそのコヤにいることが多い。伊勢さんがいない場合、お姉さんに当たる西村信子さんがいて、舞台あいさつをする。

僕の話など比べるのも失礼だが、映画「福島・相馬に行く」では全ての上映に立ち会った。二風谷・札幌・相馬・東京・真鶴・掛川・小諸・名古屋・大阪・広島・奄美大島・那覇・石垣島。広島では1週間、大阪では2週間の上映だったので、宿を取って全て立ち会った。

広島も大阪もお客さんが入らず、特に大阪では1日1日と映画館スタッフの顔が怖くなっていった。でも、必ず舞台あいさつをする。映画館1つを破産に追い込む赤字興行の監督が、毎日1人か2人の観客を相手に、嬉々として舞台あいさつを断行する。

それだけではない。同時上映で面白い作品がかかっていると、僕はタダ見をしやがるのだ。スタッフの怒りは最高潮。あいさつの効果はない。客足は増えない。1回だけ観客0の時があり、上映に至らないことさえあった。

でも、お越し下さった全国のお客さんから、直接感想を聞かせていただけるのは、普段ならありえないこと。僕の半生の中でも、本当にぜいたくな時間だった。

伊勢さんは数々の賞を受賞しているベテラン監督だ。客入りもしっかり見込める。それでも連日舞台あいさつを行い、訪れた知人とめしを食いに行く。しかしこの日の下高井戸シネマは、極端に客が少なかった。伊勢さんは僕と餃子をつつき何を話したか、今では思い出せない。

6位

ようこそ映画音響の世界へ

Making Waves:The Art of Cinematic Sound

音響マンが味わう喜びは、子供の頃のお絵描きや昆虫採集と、似たところもあるでしょう。YouTubeでの編集作業とも似ているでしょう。

学生映画を撮っていた時、効果音に関する作業はたまらないものがありました。大友太郎監督が「林が風にゆれ、木の葉のこすれる音が欲しい」と命じ、音響担当の加藤久直は東京のありとあらゆる公園へ向かい、音を集めます。騒音の少ない夜中に出向き、朝まで録音に駆け回るんです。

しかしどれもに、車の音や虫の音などが入っているのです。実は、東京の公園はどこも騒がしい。木の葉の音だけが録れる公園など、存在しなかったんです。

久直は悩んだ挙句、NGで余った8㎜フィルムを丸めてこすりつけ、見事に木の葉のこすれる音を再現させました。久直は音楽家でもあるので、その音をダイレクトに8㎜フィルムへ録音するのではなく、MTRと呼ばれる音楽家専用のカセットテープレコーダーで録音しました。

このMTRは普通のラジカセと違い、再生速度をゆっくりしたり早めたりすることができるんです。また、一般的なカセットレコーダーは左右合わせて2チャンネルなのですが、MTRは4チャンネルなんです。

またラジカセと違い、MTRはチャンネルごとに録音ができます。なので、1チャンネルにドラムスを入れてから、2チャンネルにギターを入れ、3チャンネルにヴォーカル…と言った録音が可能なのです。

そこで大友組は、こすり合わせた木の葉の音に、サントラとして作った音楽や、他の効果音、役者のセリフなどを順々に、MTRへ録音していきます。

それぞれのチャンネルに目盛りがついているので、音量も調節できます。木の葉の音は小さめに、音楽は中くらい、台詞は大きめなど、いかようにもできるんです。こうしたミキシングを済ませてから、8㎜フィルムへ録音していきます。

当時の学生映画はヴィデオが普及しておらず、8㎜フィルムが主流でした。8㎜フィルムには音声を録音するための磁気テープが2か所しかなく、一方に台詞、もう一方に音楽を入れると、それ以上は録音できません。

そんな中でMTRを用いるミキシング・録音を思いついたのは、大友組だけだったのではないでしょうか?…といった一見マニア向けに聞こえてしまう音響という世界が、実は多くの人にとって楽しいものなんだと、分からせてくれる映画です。

2021.01.24

Column&Essay