- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編

- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.01.24:私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ

- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの

- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回

サブ・コンテンツ

- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集

- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ

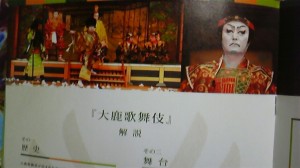

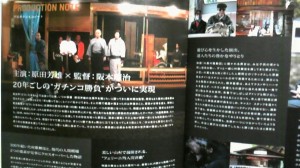

第2夜「大鹿村騒動記」

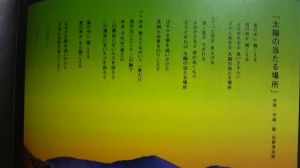

「大鹿村騒動記」

http://ohshika-movie.com/

監督/阪本順治

脚本/荒井晴彦

原案/延江浩

音楽/ 安川午朗

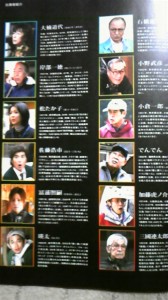

出演/原田芳雄/大楠道代/岸辺一徳/松たか子/佐藤浩市/石橋蓮司/三國連太郎

主題歌/忌野清志郎「太陽の当たる場所」

戦闘的ゴジラ主義者

このジャンルの邦画新作を見る機会があるとは思わなかった。

最近はコメディーと呼ぶ方がふさわしい作品ばかりでこのような人情喜劇はもはや滅びかけたジャンルである。

観客は圧倒的に僕の親の世代ばかり、僕もこのジャンルに強い思い入れがあるわけではない。

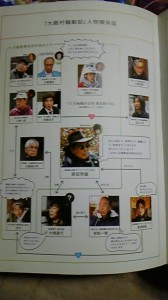

村ぐるみで歌舞伎をやっている小さな村にかつて駆け落ちした男女が帰ってくる。

駆け落ち、といっても女には夫がいたし、男はその夫の親友で二人とも中年だった。

月日は流れ二人とも老いている。女は呆けてきていてともに暮らす男が元夫なのか今の男なのか分からない。

男は元夫のもとに女を、もう手におえないと返しに来たのだった。

男は元夫のもとに女を、もう手におえないと返しに来たのだった。

三人の関係が村歌舞伎の演目と重ねて描き、どろどろとした重たい映画になりそうなところをさらりとした喜劇にしたてている。

湿っぽくならず、よく笑えた。

ベテランたちは役柄を実に楽しそうに演じている。

ベテランと書いたが、何よりも驚いたのが佐藤浩一、松たか子を別にした他の出演者がみな老いていたことだ。

僕の中では石橋蓮司も原田芳雄も岸部一徳も、僕が十代だった頃、八十年代の中年という印象が強かったのだが、それから二十年以上経っているわけでそりゃ老けるさ。

八十年代デビューなんて若手だと思っていたけど、若くても四十代だもんな。

利害も人間関係も筒抜けの小さな村の話で見ている分には楽しいが、僕がそんな世界に入ろうとは思わない。

いい歳してお互い○○ちゃんと呼び合う関係ってどうなのよ。

世界は小学生の頃のままなのかよ、という気もする。

人間関係がすべて見える共同体で成立するものが人情喜劇であるのなら衰退していくのは当然だろう。

現在の僕たちの社会はそういった小さな共同体を壊していくことで成立しているのだから。

都市も第二次、第三次産業もいくつもの「囲い込み」を経て出来上がる。

都市も第二次、第三次産業もいくつもの「囲い込み」を経て出来上がる。

その現状に対して温もり、とか人間味なんて言葉を持ち出しても懐旧的感情を刺激するだけ、悪くすればその先にはかつてあった共同体的なるものの復権としてファシズムが待っている。

一つこの映画の欠点を挙げるとすれば、性同一障害に対する描写だろう。

性同一障害の人物を実に類型的に「おかま」として描いている。

他の点では俳優たちの演技もあって味わいある人物造詣となっているのに、なぜここではステロタイプな描写をしているのか理解に苦しむ。

(そもそも「性同一障害」は本当に障害と呼ぶべきなのかという疑問も僕にはある。)

.

.

大友麻子

久しぶりに、スクリーンで映画を観た。

子どもができると、あれこれと段取りしないと、劇場で映画を観られない。

すごくハードル高くなった。

そして、そのハードルは、単なる物理的ハードルだけじゃなかった。

映画づくりの仕事を手伝うようになって

前みたいに、スクリーンの中に没頭するように

のめり込むように観る事ができなくなった気がする。

なんだか、つまらない小さな邪念が常にチラチラしてる気がする。

でも、芳雄さんの遺作は、きちんとスクリーンで観たかった。

でも、芳雄さんの遺作は、きちんとスクリーンで観たかった。

純粋に、映画を愉しみたかった。

そして、映像の中の芳雄さんは、優しいナイスガイだった。

立ち上がる時とか、少し辛そうなのが、足腰の動きで感じられたけれど

それでも、芳雄さんの優しくいい男っぷりが、

スクリーンいっぱいに溢れてた。

芳雄さんが作ったカレー(だったか、奥さんだったか?)を

3人で食べるシーン。

カレーの色が濃くて、美味しそうだった。

「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」の

ナレーションを、芳雄さんにお願いした時のこと。

低予算の若松組は、録音スタジオを用意できなかったので

録音部さんと共に芳雄さんのお宅にお邪魔した。

「電車が通りまーす。ちょっと待って」と録音の大御所、久保田さん。

「電車が通りまーす。ちょっと待って」と録音の大御所、久保田さん。

畳の部屋に入りきらないので、若松監督は部屋の外の階段に座ってた。

そんな、とっても自主映画的な状況だったのだけれど、

その上、急遽、予告用の原稿も考えて

その場で読んでもらったりしたのだけれど、

それでも、芳雄さんはプロフェッショナルな仕事ぶりを見せてくれた。

落ち着いて、深くて、響く声で、

1960年代の若者たちの疾走していく様、激動の時代の様子を

静かに読み上げていった。

格好良かった。

今回、若松組「千年の愉楽」ロケで、

今回、若松組「千年の愉楽」ロケで、

芳雄さんの愛娘、麻由さんと初めて一緒にお仕事をした。

麻由さんは、お父さんのことを「よしおが…」と話していた。

なんか、いいなあと思った。

父親と同じく、役者を志した娘さん。

「役者」って、不思議だ。

映画のロケが終わるたびに、いつも、

役者さんたちにだまされたような気になる。

この前までいたはずの、森恒夫が、永田洋子が、坂口弘が、

三島由紀夫が、オリュウノオバが、田口三好が、

目の前から消え去ってしまう。

あんなに、魅力的に存在していたのに、

いきなり霧消してしまうのだ。

でも、後で、編集しながら思うのだ。

ちゃんとここに居たんだなあ、と。

キャメラにいかに残すかの勝負をしてたんだなあ、と。

芳雄さんの遺作となった「大鹿村」。

芳雄さんは、最期までちゃんと、役者としての大勝負をして

やりぬいて、駆け抜けていったんだと思った。

.

.

鎌田浩宮

僕は彼が芳雄ちゃんと呼ばれるのが好きだ。

タモリがテレビで「芳雄ちゃん」と呼びながら2人で鉄道の話をして、子供のようにはしゃいでいるのを観たからだ。

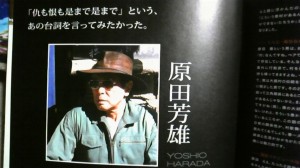

彼はこわもてで髪は伸ばし放題、何時も煙草とバーボンの匂いがしそうで、誰彼からアウトローと定冠詞をつけて形容され、低予算の映画出演を快諾し、親しみを込めて呼ばせてもらえばサヨクの側の監督に愛され、パブリックイメージを固定され、それさえも知るもんかと睨んでいる原田芳雄が、「芳雄ちゃん」の顔を見せてくれて嬉しかったのだ。

そんな彼が自ら、自身の第三期の始まりと言って出演したのは、ごくオーソドックスな人情喜劇だったことがとても嬉しかった。

原田芳雄が、「芳雄ちゃん」と同一化しようとしているようで。

つけ加えれば、純粋に演ずることを楽しむ田舎の村人による歌舞伎を題材にしたのも彼の発案だった。

本人も予想してなかったかもしれず遺作となってしまったこの作品は、絶対にロードショウ館で観なければ。

本人も予想してなかったかもしれず遺作となってしまったこの作品は、絶対にロードショウ館で観なければ。

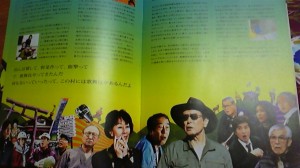

映画館内が高齢の人ばかりで満員に近く、驚いた。

彼のファンはもっと若いとばかり思っていた。

そんな僕さえも40代なんだけど、どうやら僕が1番若い客層のようだった。

巨悪や、政治や、社会と闘うアウトローを支えていたのは、考えてみれば当たり前なのだろうけど、彼と同世代の60~70代の人々なのだった。

古き良き映画のような人情喜劇が始まった。

リニア新幹線の誘致で仲間が二分されている村、そんな中で芳雄ちゃん演ずる風祭善が「どっちだっていいよお、早く歌舞伎の稽古やろおよお」と、だだっこのように会議を終わらせようとする。

リニア新幹線の誘致で仲間が二分されている村、そんな中で芳雄ちゃん演ずる風祭善が「どっちだっていいよお、早く歌舞伎の稽古やろおよお」と、だだっこのように会議を終わらせようとする。

そんな深刻な話、どっちだっていい訳ゃないんだが、この台詞に芳雄ちゃんの「第三期」の芝居に対する心意気が込められている。

そして、失踪していた自分の妻(大楠道代)と、妻を寝取った幼なじみ(岸辺一徳)が村に戻ってくる。

妻はボケが始まっていて、自分が善を裏切って駆け落ちしたことも覚えていない。

そんな彼女とはもう暮らせないからお前に返す、と幼なじみ。

そんな彼を赦し酒を酌み交わす善。

ええっ、赦せるのかよ?妻とまた暮らせるかよ?

正直、感情移入できない僕がいた。

濃密な演技で魅せていくわけでもなかったからか。

濃密な演技で魅せていくわけでもなかったからか。

芳雄ちゃんたちは、リハにリハを重ねてフィルムにおのれを濃く刻み付けるかつての芳雄ちゃんたちではなく、気ままなジャズセッションのように一発撮りでジャブを切り返しているようだった。

その予想は当たっていた。

撮影はオールロケで2週間しかなかったそうだ。

それが低予算のせいなのか、芳雄ちゃんの体を案じてなのかは、今や分かる術もないのだった。

でも、映画を観終わって数か月経ち、自分が善だったら2人を赦せるか振り返ってみると、それも悪くないなと思う自分がいたのは不思議だった。

1度惚れた女は、何があろうといつまでも愛おしい。

1度育んだ友情は、悪いことが起きても、宝物のように掘り起こすことができる。

悪かあないじゃねえか。

そして最後は妻も役者になって、村の皆で歌舞伎を始める。

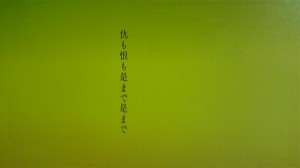

「仇も恨も是まで是まで」

と善の台詞、満場の村人の拍手喝采で幕が下りる。

巨悪や、政治、社会と闘ってきたアウトローが、仇も恨みも全部チャラにしていいぜと言っている。

物語が終わりエンドロール、僕の大好きなキヨシローが歌い始めた。

誰がキヨシローを選んだのか?芳雄ちゃんか?阪本監督か?大人の事情か?

でも、下手なタイアップのJ-POPより、全然いいぜ。

すると、昔のコヤのように、観客が拍手し始めた。

驚いた。

僕が1番先に拍手しようと思ってたのに、やるじゃねえか、お年寄りたち。

そして何も映らなくなる寸前で、僕は歌舞伎のように「芳雄、お見事!」と叫んだ。

また万雷の拍手が起こった。

芳雄ちゃんの「第三期」は、こうして始まったのだ。

巻頭と巻末の写真撮影・庫田久露武

2011.11.28Column&Essay