- 2021.01.02:第三十四話「オムライス」

- 2020.12.25:第三十三話「トンテキ」

- 2020.12.16:第三十二話「アメリカンドッグ」

- 2020.12.14:第三十一話「タンメン」

- 2015.03.11:映画「深夜食堂」

- 2015.02.11:第三十話「年越しそば」

- 2015.01.26:第二十九話「レバにらとにらレバ」

- 2014.12.16:第二十八話「きんぴらごぼう」

- 2014.12.09:第二十七話「しじみ汁」

- 2014.11.30:第二十六話「ロールキャベツ」

サブ・コンテンツ

- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集

- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ

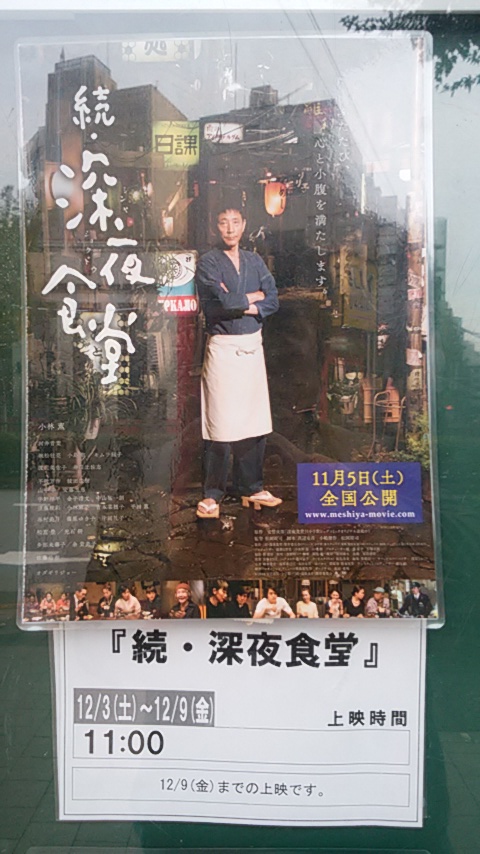

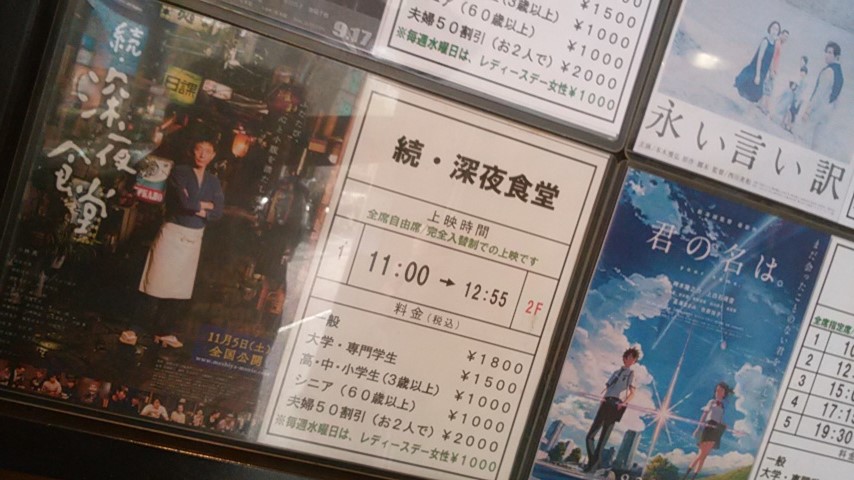

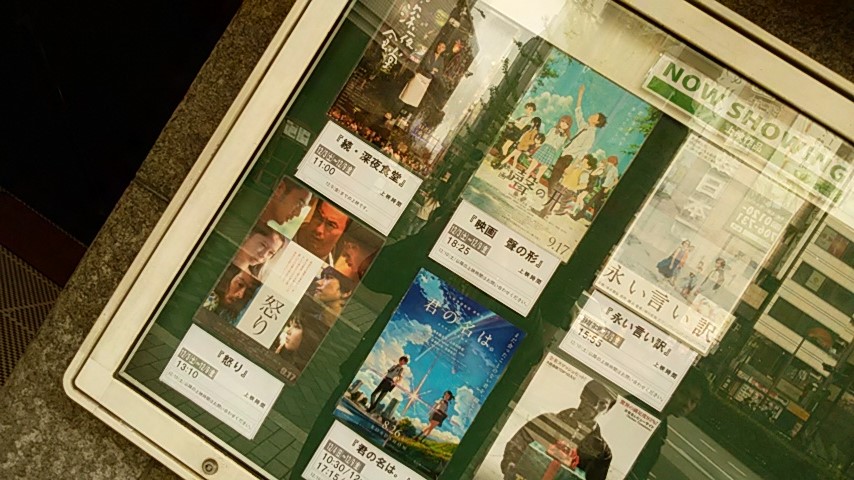

続・深夜食堂

写真/文・鎌田浩宮

若干のネタバレにご注意を。

年寄りが

端にいる

世の中。

映画館へ行く途中。

渋谷駅のホームで70代か、いや80代にも見えるおじいちゃんが警備員をやっている。

その横を、20代の若者が威張って歩いている。

多くの人が見逃しそうな情景だが、よく見てみないか?

こんな国は、滅んじまうのも遠くないんじゃないかと思う。

どんな国だって、お年寄りは手厚く保護されるべきで、縁側で渋目の茶などすすりながら新聞を斜め読みし、若ぇ奴等は駄目だななどと言いながら、暖かい日差しにうたた寝でもしてほしいものだ。

ないしは、映画館にでも行って温かな気持ちになって、お蕎麦屋さんで一服でもしてほしいものだ。

ところがこの国ときたら、年を取った人が馬鹿を見るみたいだ。

そんな国で作られるこの映画は、どのように受け取られるのだろう?

自由席の

嬉しさ。

池袋駅西口のシネマ・ロサ。

そうか、学生時代にボウリングで遊んだ、ロサ会館だ。

古い遊戯施設だ。

何よりも嬉しいのは、ロードショウ館では今や珍しい、自由席であるということだ。

好きな時間に行って、好きな席に座る。

これだけのことが嬉しいのだから、最近のコヤは参っちまうぜ。

あと嬉しいのは、年配のお客さんの多いこと。

あの渋谷駅の警備員さんは、観に来ているだろうか?

創造が

現実に

勝つこと。

映画が、始まった。

興ざめしたのは、画面のサイズが小さくなったのに、左右の黒カーテンが開いたままだったことだ。

新宿駅西口の高架をくぐり出す。

いつものオープニングシーンだ。

数年前の日本映画だと、テレシネがうまくいっていないものが多かった。

ハードディスクのカメラで撮影し、ハードディスクのプロジェクターで上映するので、正確にはテレシネはしていないはずのだが、なぜか画質の粗さが目立って腹の立つ映画が多かった。

それが今やどうだ。

歌舞伎町のネオンの輝きが、まるでスクリーンに電飾をそのまま貼り付けたかのようだ。

画質が良すぎる。

スクリーンが巨大な4Kの液晶モニターのようだ。

実際に肉眼で見る歌舞伎町と変わらない。

それが、めしやのある路地裏に入ると、「電飾」は一転する。

スタジオの中に造られた路地裏のセットのネオンは暖色系で温かく、心が落ち着いてくる。

面白いのは、昼間のシーンでもスタジオで作られた光に現実感があるのだ。

屋外ロケで本物の太陽光を浴びるより、その光は説得力があり、偽物の光を越え、あの路地裏を照らす本物の陽の光になっている。

これは、照明・美術・大道具を始めとするスタッフの勝利だ。

創造物が、現実に勝利したのだ。

もはや

めしやは

擬似家族。

今回も、前作と同じオムニバスだった。

しかも、最初の「喪服の女の恋」と「子離れ」の2話は掘り下げが浅く、観るべきものはあまりなかった。

強いて書くなら、小島聖の演技がいいことだけか。

これは前作と同じ失敗作か、と諦観を持って銀幕を眺めていた。

それでも、めしやに集ういつもの客が皆葬式帰りの喪服姿で、しっかり笑いを取る。

その後も随所に笑えるカットがあり、年輩の観客もよく笑う。

それは熊さん八っつぁんの落語のようであり、緩急がテンポよい。

これぞ今の映画界が失った古き佳きプログラムピクチャーのテイストであり、年輩の観客の呼吸と合う。

テレビシリーズの「深夜食堂」は、20~30代の支持が多かったような気がするのだが、違ったのだろうか?

というのは、深夜ドラマの視聴者層というのは、大学生やそれ以上のよふかしをしている30代までが中心で、その世代にターゲットを絞るよううるさく言われていたはずだからだ。

シリーズのシーズン1の傑作「タマゴサンド」は若い恋人たちの失恋をテーマにしていたし、どの回も「孤独な世界の中での人々の交わり」を描いていた。

それが今作で明らかに逆転したのは、めしやは戻るべき「家」であり、そこには家族があり団欒がある。

そこはもう孤独な世界ではなく、いこいの場所だ。

これを観て思い出すのは「男はつらいよ」である。

柴又のくるまやの家族は、実は腹違いの兄妹だったり、両親ではなくおいちゃんおばちゃんだったり、タコ社長が訪れたりの「疑似家族」である。

しかしそこには家族と同様の笑顔がある。

この映画を山田洋次監督が観たら、目を細めるのではないだろうか。

ドラマの

TBS。

映画は松岡監督書き下ろしの「来て来て詐欺」になると、俄然輝き出す。

渡辺美佐子を、知っているだろうか。

かつては、ホームドラマに欠かせない俳優だった。

TBSは「深夜食堂」を含めホームドラマの秀作を輩出していて、久世光彦演出「ムー」「ムー一族」でお母さん役として魅力を存分に振りまいていたのが、渡辺美佐子だ。

素敵な芝居をする人だ。

その人が今、来て来て詐欺に引っかかってしまうお年寄りの役を演ずる。

あれから時は存分に過ぎたが、TBSで繋がっている。

映画が

可能に

する。

現実には起こり得ない、いや、起こるかも知れないけれど、難しいかも知れない、そんな情景を映画は可能にする。

オダギリジョー扮するおまわりさんのお膳立てに、涙が溢れる。

こんなおまわりさんがいたら、世界はなんと明るくなることだろう。

おまわりさんを指揮できる、こんなめしやのマスターがいたら、世界はどれだけ明るくなるだろう。

これは、ミュージカル映画を観た時の感情の揺さぶられ方に似ている。

街の大通りを、皆で喜び合いながら、踊り歩くことができたら、世界はどれほど明るくなるだろう。

大雨にずぶ濡れになりながら、1人の女性を思って歌い踊る、なんと素敵なことだろう。

愛すべき

プログラム

ピクチャー。

バーターか観客動員のためだけに出演する人気アイドル俳優もいない、タイアップもない、変な挿入歌もない、それでいてお客さんが入る、今では稀有な優秀なプログラム・ピクチャー。

前作よりも、とてもよかったと思う。

一部の熱狂的なファンに支えられていたテレビドラマ第一シーズンから、この作品を持って、正統派の大衆娯楽作品、いわゆるプログラムピクチャーに成りたった。

こうなったら「男はつらいよ」のようにシリーズ化して、年輩のお客さんを笑わせ、泣かせてほしい。

あの渋谷駅の警備員のおじいちゃんが、たっぷりと堪能できるようなシリーズに。

<< 映画「深夜食堂」 第三十一話「タンメン」 >>

Column&Essay