- 2020.02.13:好きな映画を仕事にして 第2回

- 2020.01.07:好きな映画を仕事にして 第1回

- 2017.11.28:パターソン

- 2017.03.16:わたしは、ダニエル・ブレイク

- 2017.03.04:沈黙

- 2016.07.27:団地

- 2016.04.18:恋人たち

- 2016.04.15:コミュニティテレビこもろにて放映

- 2016.04.13:渥美清こもろ寅さん会館にて「男はつらいよ・翔んでる寅次郎」35㎜フィルム上映

- 2016.04.11:事業実施候補者辞退について

サブ・コンテンツ

- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集

- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集

- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ

この世界の片隅に

写真・文/鎌田浩宮

2016年の、戦争映画。

もしくは、

2016年の戦争の、映画。

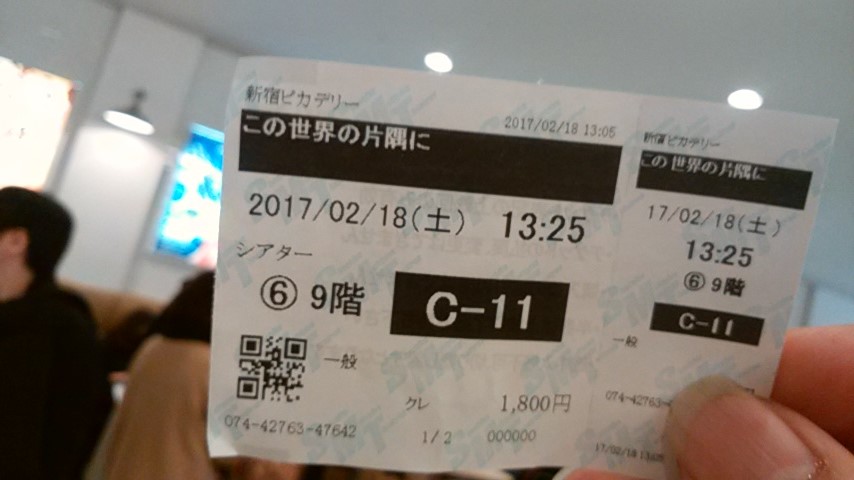

周囲の殆どの人が絶賛していたので、観るのを楽しみにしていた。

僕は原作の漫画を読んだことがないので、なおさら期待は高まった。

宿題の映画をわっしわっしと観に行って、ようやくこの映画を観に行く時間を作った。

冒頭、「悲しくてやりきれない」が流れる。

コトリンゴのアレンジは秀逸だが、違和感。

この曲は元々、フォーク・クルセイダーズの「イムジン河」が発売できなくなり、その悲しみをぶつけた曲だ。

その歌詞の豊かさから、普遍的な「悲しみ」を歌っている名曲とされている。

しかし、これは戦争映画だ。

戦争における「悲しみ」とは、何か。

「このやるせないもやもやを誰かに告げようか」

という歌詞に、戦争という主題を当てこんでしまうのは、おかしい。

戦争というのは、「もやもや」したものでは、ない。

圧倒的な恐怖と、怒りと苦しみだ。

監督の意図は、普遍的な「悲しみ」というお鍋の中に、何でもかんでも煮込んでしまえ、というのではないだろう。

もっと、狡猾さを感じる。

戦争というものを現代の若者に伝える事に腐心した結果、戦争をソフトで手触りのよい、「もやもや」としたものに組み替えて伝えようという意図なのだと思う。

永遠の0

と、

同じ恣意性。

その意図は、冒頭から止むことはない。

登場人物の髪の色は黒ではなく、グレイだ。

その方がソフトに見えるからだ。

その人物たちの表情はおしなべて穏やかで、笑みさえ浮かべている。

「あちゃあ」などの現代人が使う言葉を多く使う。

これらはすなわち、2016年現在の人物がそこにいるかのように仕掛けていくための意図なのだ。

しかしこの作業は悲しいことか、「永遠の0」であのファッキン百田尚樹が行なっている、歴史の書き換えと同じなのである。

僕は最初の数分で感情移入しにくくなってしまい、うとうとし出し、時に自分のいびきで起きたほどだった。

スミレの花のみそ汁を楽しそうに作る。

憲兵を陰で嘲笑う。

海軍病院で敵性音楽を楽しむ。

これは実話なのかも知れない。

このように軽やかに、飢餓と圧政の恐怖をかわしていた人も、いたのかも知れない。

しかし、そうでない人の方が多かったことを、この映画では描かない。

そうして、2016年の僕らが持っている精神のバランスや生活感覚と、登場人物が持っているそれらは変わりがないのだと、安心して観客は映画に臨める。

なんだ、戦争中といったって、そんなに大変じゃないじゃん。

「火垂るの墓」の再放送の繰り返しで、戦争の本当の「悲しみ」を見せつけられ続けた人々にとっては、渡りに舟だ。

壁に耳あり障子に目あり、少しでも政府批判の声が漏れれば逮捕され拘留される。

ましてや敵性音楽などを聴いて、逮捕されれば2度と帰って来られないかも知れない。

人々は常に緊張と恐怖の中で暮らしている。

あんなに穏やかな表情をしている者など、いない。

のんのような緊張感のない子供のような声の者など、いない。

少女は皇国のための国防婦人として、一刻も早く、女になる事を強いられている。

いやいや、そんな映画は、観飽きたんだよ。

そんな辛い歴史は、トゥーマッチなんだよ。

そんな厭世感が蔓延する2016年にがっつりとフィットする、そんな映画が遂に誕生したというわけだ。

アニメーション。

ファンタジー。

恣意性。

しかしこの映画は、呉に空襲が始まり、恐怖が現実と変わった途端、俄然アニメーション映画としての力量を発揮し出す。

空にはこんな風に煙が上がり、破裂音が響いていたのか。

まるで運動会の時の空砲の花火のように、しかしそれはどんどんと空を埋め尽くしていく。

その煙は、すずの絵の具で、7色の色に塗られていく。

これは、アニメーションならではのアイデアであり、映像を以って表現をしてきた者としての監督の気概を感じた。

空襲の中、鷺がすずの家に迷い込む。

鷺よ、逃げて。

平和な地へ、逃げて。

私の代わりに、逃げて。

私の周囲で死んでしまった人の代わりに、逃げて。

本来なら防空壕へ逃げ込まなくてはいけないすずが、鷺をどこまでも追っていくあのシーンで、ぼろぼろと泣いてしまった。

原爆で吹っ飛んできた障子が、呉の自宅の木の枝に引っかかっていて、そのふすまの1つ1つがアップされると、すずの広島での平和だった生活がクレヨンのようなもので描かれているという、表現の見事さ。

さすが、と唸っててしまった。

アニメーションでしかできない事を、やっているのだ。

この映画では、あちこちにソフトで手触りもよく「もやもや」としたものが散りばめられている。

それをもしファンタジーと呼ぶのであれば、僕は鷺やふすまにこそファンタジーの勝利を感じるし、歴史に対しての恣意性というものは、こういうところだけを指すべきだろうと信じている。

皇国に、

片隅は、

あったのか。

最後にすずが、「この世界の片隅でうちを見つけてくれてありがとう」と言う。

やはり、違和感だった。

この時代は、ついさっきまで皇国史観一色。

世界イコール天皇の御国、の一元論だったのだ。

世界は総て皇国の領土になるべきで、世界は総て日本だったのだ。

世界という概念は、一般庶民にはなかったのではないだろうか。

百歩譲っても、世界という単語は日常会話の中には出てこなかったのではないか。

それは、戦後間もない時代設定であっても、それほど変わらなかったのではないだろうか。

だから、この台詞もそうだし、この作品のタイトルにも違和感しか感じない。

やはりこの作品は、2016年の戦争を描いた映画なのだろう。

一緒に

天国へ

来てくれませんか。

今回は親友家族と一緒に観に行ったのだが、映画が終わった後、70代のお母さん・のんちゃん(奇しくも声優を務めたのんと同じニックネーム)が話してくれた。

彼女の兄姉に当たる人が、幼くして病気で亡くなったのだと言う。

時期としては、戦時中だ。

当時子供であった兄姉は

「お母さんも私と一緒に天国に来て」

とのんちゃんの母へ、懇願したのだそうだ。

「ごめんね、お母さん、一緒に行けないの」

のんちゃんの母は、泣いて詫びたのだそうだ。

のんちゃんの母は、どれほど身を引き裂かれる思いだっただろうか。

「悲しみ」のあまり、気が狂って死んでしまうほどだったのではないだろうか。

これこそが死であり、戦争であり、「悲しみ」なのだと思う。

僕は、涙が止まらなかった。

このシーンに、「悲しくてやりきれない」が似つかわしいかどうか、貴方なら分かるだろう。

Column&Essay