- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編

- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2021.01.24:私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編

- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ

- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ

- 2020.09.02:日本人の忘れもの

- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回

サブ・コンテンツ

- 2023.03.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑦

- 2023.03.04:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑥

- 2023.02.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑤

- 2023.02.25:[Radio] walkin’ to the beat everlasting④

- 2023.02.19:[Radio] walkin’ to the beat everlasting③

「パラサイト」でど突け 第4回

文/名無シー・鎌田浩宮

構成/鎌田浩宮

映画「パラサイト 半地下の家族」を巡る、冒険。

共通点の多い、朝鮮・韓国と、日本。

演歌に着目した、映画評論家・名無シーと、与太者・鎌田浩宮。

演歌と言えば、エチオピア。

そこから話題は、世界中に存在する「演歌」へ。

エチオピアと、りんご追分。

名無シー

話は、映画からそれますが、先程の演歌に話を戻すと、美空ひばりの「りんご追分」(1952年)辺りは、演歌の走りかも知れませんね。追分と言うくらいで民謡っぽさもあるけれど、大分演歌の様式を感じさせます。ペンタトニック性とコブシは民謡にもありますが演歌らしさがそこはかとなく表れて。

名

この曲はスカの大御所ドン・ドラモンド(編集部注:ジャマイカのスカバンド・スカタライツのメンバー)にカバーされます(1965年)が、そのスカと瓜二つなエチオピアのジャズ、ムラート・アスタトゥケの音楽群はほぼインストの演歌です(1969年)。りんご追分がドン・ドンドラモンドの琴線に触れたのは、エチオピアのジャズが関わっているのかも知れません。

名

なお、このエシオジャスの名曲は、スカ大好きなジム・ジャームッシュが「ブロークン・フラワーズ」で使って一般に紹介しました。エチオピアに元々ペンタトニックの音楽文化があったのかどうか、その辺りは今後の勉強の課題にします。

鎌田浩宮

この記事「エチオピア・日本 時空を超える旋律」はそれなりに信頼できるかな…。元々ヨナ抜きの音階だったところに、朝鮮戦争へのエチオピア兵派兵が影響しているという話ですね。

ピーター・バラカンさんもエチオピアの歌謡曲が好きで、ラジオでしょっちゅうかけています。でもってこの曲は、湯浅学さんがラジオでかけていたものなんですが、演歌の要素と、JBやスタックスに由来するソウルが混血になっていて、いいですね~!

同じ音階、エチオピア・朝鮮・日本。

名

元々ヨナ抜き音階というのはとても面白いですね。

中東辺りの音楽とは大分違いますね。マシュシクやマグリブとも違う。

地域的にはナイル川源流のメロエ文明より奥地で、独自の十字架型地下教会を作ったり、興味深い地域ですね。矢張り「ブロークン・フラワーズ」で使われたムラート・アスタトゥケのこの曲も完全に極東とエチオピアの謎の繋がりを感じさせますね。

名

26歳で亡くなったという歌手が、ボーカルヴァージョンも出してますね。途中から演歌を通り越して、日本の民謡っぽく歌ったり……

中国やモンゴル、大陸的な歌謡。

鎌

いい曲ですよねえ!改めて聴きましたが。ジャームッシュの音楽に対する嗅覚は、デビュー作から一貫してすごい。演者もミュージシャンだったりするし。エチオピア、調べれば調べるほど、惹かれますね。海に接していない。国土はおおむね平らな高地。80ほどの民族。社会主義だった時期もあり、イタリアに侵略されていた時期もあります。

名

世界最古のシバの女王の王国とか言っていたりもしますね。

鎌

演歌と言えば海、山、雪などがイメージされますが、エチオピアは…。また、なだらかな高地というと、モンゴルです。僕が2回訪れた際、ラジオなどで聴くのは、白玉の多い、牧歌的でおおらかな歌でした。谷村新司さんの「昴」「サライ」に近い、中国にも通ずる大陸的な歌謡曲でした。

(編集部注:白玉…8分音符や16分音符のような細かく区切った音ではなく、伸びる音を指す言葉。全音符や2分音符は、五線譜で書くと白い音符になる事から、白玉と呼ぶ)

名

モンゴルも不思議ですね。ホーミーの唱法とか。前に、実際の演奏を聴いたら、普通の唱法からシームレスにホーミーに入る歌い方とか。シンセのレゾナンスを徐々に上げるのに似てました。

鎌

その比喩、なるほど!

名

あの発想は、かなかな出て来ないですね。

鎌

そうですね。一方、ウランバートルで売っているビールはロシア製だったりします。アルコール度数が、8度くらいだったかなあ?旨いんですよ。野菜は中国から輸入されてもいるんですが、中国を嫌いな方が多かったです。第二次大戦以降、いろいろありましたので。

名

モンゴルは中国とロシアに分割された趣ありますね。南が内モンゴル自治区で。

鎌

そうですよね。

少年期を朝鮮で暮らした、古賀政男。

名

そう言う国境的なものを考えると、演歌などの越境性は矢張り面白い。少年期を半島で過ごした古賀政男(1904~1978)がキーマンのようですね。

鎌

おお~、そうだったのか~!

名

日本人だけど半島で過ごした古賀さんは、あちらの民謡も沢山聴いたでしょうね。古賀政男というパーソナリティや、九州北部と言う越境的な地域性が、何故か戦後日本で受け入れられたという。和服を着て柔道の歌を歌うとかそう言うマッチ感がよかったのか。

鎌

なるほど…日本が朝鮮を植民地化したのが1910年。俗に言う朝鮮併合ですが、侵略し、強奪したわけです。古賀さんが朝鮮に渡ったのは、1911年から1923年まで。そんな中で、古賀さんが当時聴いた朝鮮の音楽は何だろう?興味深い!そして朝鮮の方々も、日本の音楽を聴くようになるわけで。

それより10年前、パリ万博で録音された日本最古の音源には、川上音二郎一座による音楽がありますね。もちろん演歌ではなく、民謡とも違うものです。一方19世紀の朝鮮では、パンソリと呼ばれる音楽が。これ、いいですね!

泣きの精神性。

名

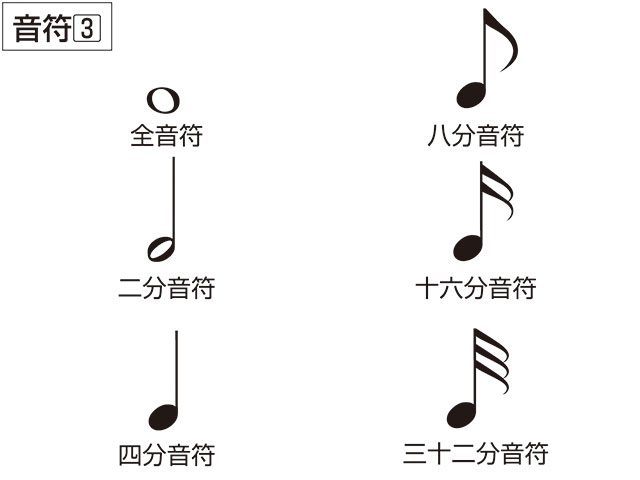

これはまた、ヨナ抜きでもなく、日本の民謡とはまた趣が全く異なり、中国っぽくもなく。朝鮮族の人々は、嘗て満州族と一緒に渤海と言う国を作りましたが、音楽にもそちら側のアルタイ系の繋がりもありそうですね。満州の古謡は恐らく失われてしまっているとは思いますけれど。

鎌

渤海!高校の世界史で習ったなあ。僕の住む東京のように、長い間同じ国の下にあり、国境が変わることがなかったエリアというのも面白いけれど、そうではない渤海のような話を聞くと、わくわくします。ダイナミズムです。話をそらすつもりじゃないんですが、ファド(編集部注:1820年代に生まれたポルトガルの民族歌謡)も演歌に近いものを感じますね。

名

泣きの精神性ですかね。サンバとか中南米の音楽を聴いていると、あの辺のおっかさん、おとっつぁんて感じのペーソスを担うビオラ~オの装飾音も、イベリア半島とイベロアメリカンな家族性を感じますね。寧ろ、ギターを学んだ古賀政男が、こう言う装飾音を、演歌の要素としてヨナ抜きとミックスしたのかも知れませんね。

(編集部注:ポルトガルやスペインは、ヨーロッパのイベリア半島にあります。そこで、中南米において昔ポルトガルやスペインが植民地としていたエリアを、イベロアメリカと呼んでいます)

上を向いて歩こうと、

燕尾服と、平服。

鎌

泣きの精神性で思いつくのは「上を向いて歩こう」です。日本固有のメロディーが受けたのではなく、ウエスタンやカントリーの要素を取り入れたメロディーやアレンジが受け入れられたんですよね。

名

坂本九は、ルックスも当時のアメリカのアイヴィーな若者みたいにしていましたね。でも、一方で「スキヤキ」と。アメリカにとってのあの歌は、何だろう、似たものはあるかな?

鎌

アングロサクソンというか、WASPの音楽に、泣きの精神性を表したものがあるのかどうか…。「上を向いて歩こう」も、泣きの精神性を排除したメロディーなわけですもんね。フォスターの曲を聴いても、黒人霊歌の影響はあるけれど、泣きの精神性は感じられません。

名

スキヤキソングも、リチャード・アイオアディの「嗤う分身」の中で使われたシーンを見ると、その歌詞のスマートな泣きの、泣き虫の涙の 言葉 は国を越えて理解されたんだと思えましたけれど、ジャンルとしての泣きには、汗と混じった涙が感じられますね。

鎌

この映画、ブルーコメッツの「ブルー・シャトウ」も挿入歌なんですね。すごいなあ。

名

こうやって世界のマイナーな文化──今眺めているのは音楽ですが──を俯瞰していて感じるのは、我々が世界の面白い音などに感慨を覚える時、その何が面白いかと言って、世界のスタンダードではない、その土地のものには、どことなく余所行きの燕尾服のようなものでは包みきれない、日々の営み、息づかいが表に出ている感じがする事かも知れませんね。それぞれの土地の普段着の、汗じみた生活のような。

鎌

そう。だから僕は敢えて、アングロサクソンやWASPの音楽を世界のスタンダードとし、泣きの精神性に乏しい、燕尾服の音楽と称してみました。

名

燕尾服はどこの国に行っても燕尾服ですが、地元の庶民の平服は彼等の汗水を吸って、彼等らしいにおいがしている。そして、ドン・ドラモンドは、そんな世界の辺地で自分達の汗の音楽に生きていて、その彼等が、別の辺地の汗の歌のりんご追分を聴いたとき、これは本物だと震撼する訳です。

鎌

そこで面白いのは、韓国と日本における「泣きの精神性」である演歌は、戦後に作られたもの。ひょっとしたら、エチオピアもそうかも知れないということです。

名

彼等はグローバリズムの作法に縛られず自分達のやり方にこだわってますが、他の土地のやり方にもいたく感じ入るわけです。共通の魂を発見する訳です。それは別々の服を来たよその土地の人々が一緒に仲良く並んでいるようなそんな出来事なのです。

鎌

そうなんだよなあ。アングロサクソンやWASPの音楽は、ソフィスティケーテッドされていますから。めそめそ人前で泣かない。

名

「パラサイト」の中にも、社長夫妻が生活臭の事を語るシーンがありましたが、我々が韓国映画やアジアの映画を観ているときには、いつもドン・ドラモンドのように、それぞれの土地の汗のにおいを感じながらその映画を観ている所がありますね。

名

前出エチオピアの十字架型地下教会。彼等の発想は謎めいています。岩盤を刳り抜いて作っています。

第5回に続く…

<< 「パラサイト」でど突け 第3回 どこへ出しても恥かしい人 >>

Column&Essay