"戦闘的ゴジラ主義者による"、現在ロードショウ館、二番館でかかっている映画の連載レヴュー。

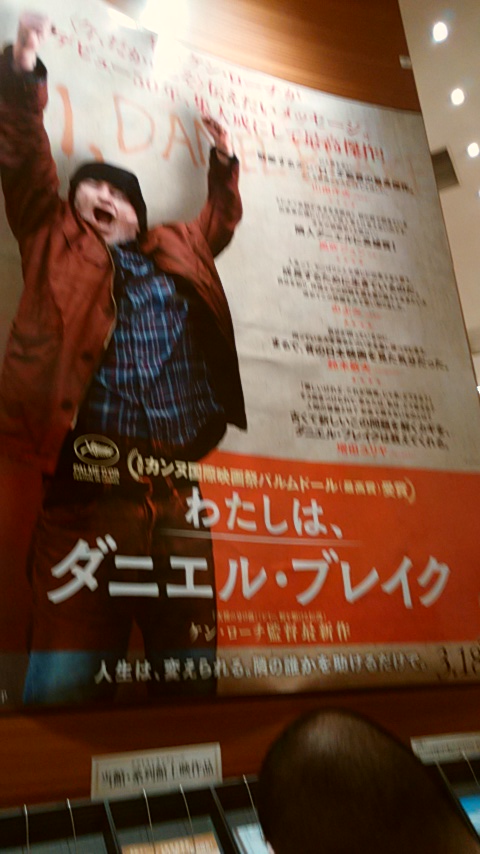

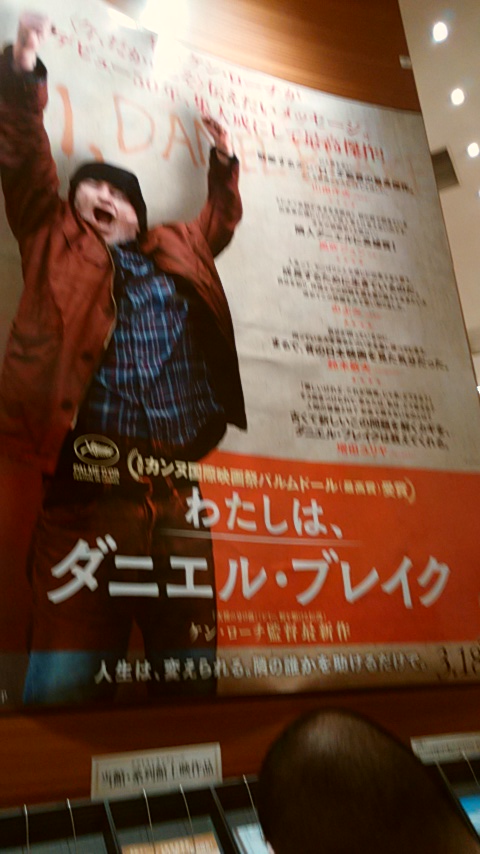

わたしは、ダニエル・ブレイク

写真・文/鎌田浩宮

早くも

今年ナンバーワンの

映画、

登場か。

チャリティーの

是と、

非。

2017年3月13日(月)、ヒューマントラストシネマ有楽町での「ムービープラス&女性チャンネル♪LaLa TV presents『わたしは、ダニエル・ブレイク』チャリティ先行上映会」へ行ってきた。

僕が以前スタッフとして毎月バスで通っていた、渥美清こもろ寅さん会館再開をアピールするための「男はつらいよ」毎月1作毎の上映。

そこで知り合うことのできた山田洋次監督の熱狂的ファンが東京在住で、同時にピーター・バラカンさんのファンでもあることを知り、でもってビートルズが大好きだったりで、あまりにも嗜好の共通点が重なりまくり。

そこで彼女が、今回の上映会に声をかけてくれたのだ。

ピーターさんのトークショウつきの上映へ彼女と行くのは、これで2度目。

前回は「AMY」、大好きでたまらないエイミー・ワインハウスのドキュメンタリー映画だった。

この日の朝は「ニュース女子」で高江のヘイトニュースを流した悪名高き東京MXテレビの「モーニングCROSS」に準レギュラーのピーターさんが出ていて、厳しくトランプ批判を訴えていた。

このトランプを支持するアメリカの状況、そして保守党の一党独裁になっているイギリスの状況、そして日本を含む世界中の状況がイコールであるというピーターさんの主張は、トークでも聞くことができた。

映画本編が始まる前に、この映画に関する全ての入場料から50円が、貧困に苦しむ人々を援助する団体への助成金として寄付されることが流れる。

すごいのはその後、ケン・ローチへのインタビューの上映だ。

「チャリティーはある意味では嬉しい。しかしチャリティーでは根本は解決されない。本来それを行うべきなのは政府だ。政治を変えなければ、根本が解決しない」

すごい。

これだけ正しい事を言う素晴らしい人を、久々に見る気がする。

国も

会社も

あなたを

助けない。

主人公のダニエルは、心臓発作のため仕事ができない。

しかしそのための国の援助を受けたくても、あまりに煩雑な申請をせねばならない、その申請もPCからしか受け付けないだの、高齢者には無理難題なことばかり。

国は、本当に援助などをする気がないのだ。

しかし、役所の職員どもは「自分は規律に則って職務を全うしている。これが国民にとって最も公平で平等で正しいやり方なのだ」というある種の正義感に基づいて行動している。

職員どもが、援助する気のない国という体制と権力に加担しているという認識がないことほど、厄介なものはない。

この映画と自分を、ダブらせてみる。

これまで、様々な会社で働いてきた。

その際、賃金の未払いや、労働状況をよくするため、時にはリストラに対して闘うことがあった。

その際僕らの障害になるのは「会社に忠実であること、職務を全うすることが社員全員を救うことになる」という正義感に基づいている社員だった。

彼らは自覚的であろうと無自覚的であろうと、結果的に会社という体制・権力への忠実な犬になってしまい、会社へ意見する者を排除しようとする。

なるべく全ての社員の利益になるべく動く事ばかりにとらわれ、すぐ隣にいる社員にとって著しい不利益になっている事に気づかないのだ。

兵隊さんだっておまわりさんだって政治家だって官僚だって、正義感に突き動かされて行動している。

彼らの追求する利益のためなら、人だって殺すのだ。

イギリス人

の持つ、

人情。

そのダニエルが役所で職員のたらい回しに遭い、怒りでめまいさえしそうな時だった。

小さな子供を2人連れた若い母親が、ほんの少し集合時間に遅れただけで、援助の需給ができないでいる。

彼女はロンドンから初めてニューカッスルに来たばかりで土地勘がなく、道に迷って遅れただけだったのだ。

そこで遂に怒りを爆発させ、職員へ叫ぶダニエル。

「その家族の援助申請を認めろ!国民を助けるために働いているんじゃないのか!」

ピーターさん曰く、こういった人情から発せられる行動というのは、イギリス人にはよく見られるのだという。

それを聞いて、ますますイギリス人が好きになる。

また、ダニエルが勇気を振り絞って行うその行為は、日本でケン・ローチに匹敵できる数少ない映画監督・山田洋次「男はつらいよ」の寅さんにも重なる。

世界の映画史の中で、不当に扱われる労働者や、名もなき庶民の叫びを、相当な昔から数十年に渡り長く描いてきた第一人者は、ローチと山田と言ってもいい。

ちなみに、ローチのファンであるピーターさんは、寅さんも大好きだそうだ。

国が手を差し伸べなくても、自分が手を差し出す。

黙って見過ごせない。

自分が、どんなに苦しくとも。

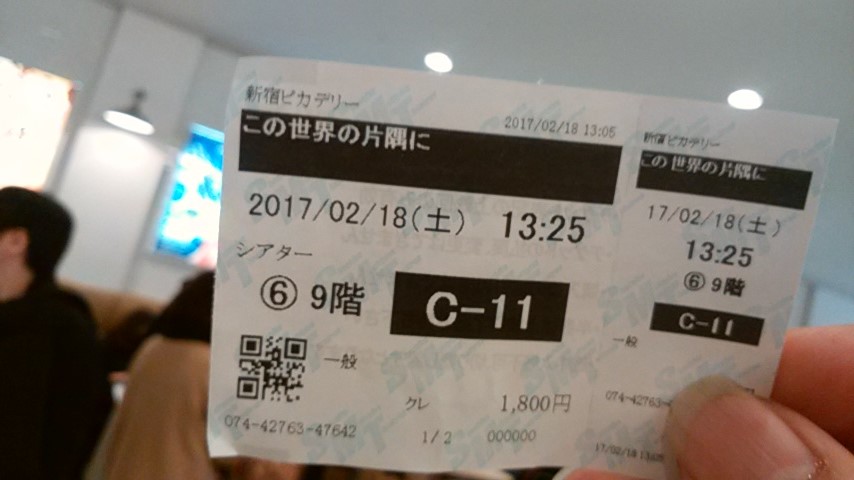

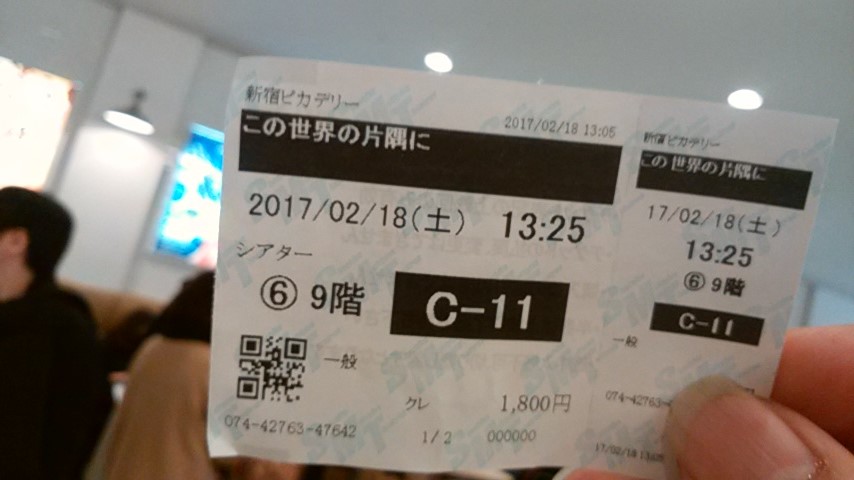

この世界の片隅に

では流れない種類の

涙。

2人の子供を持つ若い母親はシングルマザーであり、国からあてがわれた家は暖房もつかない。

電気代が払えないのだ。

冬の寒い部屋で凍える家族。

風呂を掃除していれば、タイルが剥げ落ちる。

晩ごはんは、子供は1プレートのみ、母親は小さい青リンゴを頬張るだけ。

少しでも部屋を暖かくするために、気泡緩衝材(いわゆるプチプチのシート)を窓に貼る。

この貧困は、途上国の話ではない。

グレート・ブリテンの話なのだ。

家族は、食料品や日常品の配給をもらいに出かける。

ここまでいくと、もはや戦時中の日本のようだ。

配給所の中で、空腹のあまり我慢ができず缶詰を開けホールトマトを口にぶちまける母親。

ここで僕は、涙をこらえることができなかった。

ここで流す涙は「この世界の片隅に」では流れることのなかった類のしずくだ。

それは、どうしようもなくリアリティーから生じるものである。

それは、現在から目をそらさないことで生じるものである。

イギリスも日本もアメリカも北朝鮮も世界も、軍事費にはいくらでも税金をつぎ込む、福祉予算を削って弱者を見殺しにする。

「おむすびが食べたい」と走り書きを書いて死んだ人が、日本にいる。

病院で治療を受ける金がなくて死んだ人が、日本にいる。

生活保護でたった1杯の焼酎でも気晴らしにあおれば非難をする人が、日本にいる。

原発補償金をカツアゲする子供が、日本にはいる。

日本にいるどれだけの人々が、ダニエル・ブレイクと同じような苦しみと怒りを抱えて暮らしている事だろうか。

政治は、何もしない。

政治は、企業は、利潤を第一に追求するからだ。

難しい事は

言ってない。

人間らしく

生きよう、

それだけだ。

国からの援助を受けるための義務として、履歴書の書き方講義を受講するダニエル。

他人よりも目立つ履歴書を作れ、競争に勝つために自己をアピールせよ。

競争社会を生き抜くための、アメリカ式のレクチャーだ。

自己啓発セミナーのようでもあり、企業研修のようでもある。

現在のイギリスはかなりアメリカナイズされてしまったが、それでも少し前まではイギリスも良かったところがある、とピーターさんは語った。

日本は欧米から「最も成功した社会主義国家だ」とかつて言われたほど、福祉の行き届いた国だったともピーターさんは話を続けた。

自分はどの大学を出てどの会社を出てどれだけ優れた人間かをアピールし、生きていこうとする。

なんて浅ましい事だろう。

そのおかげで、隣にいる人が困っていても手を差し伸べない人間になっちまう。

まともな神経の持ち主なら、こんな恥ずかしい事はできゃしねえ。

これだけ人混みで溢れているのに、盲導犬を連れた目の不自由な人が転落し電車に曳かれ死んでしまう国だ。

これだけ人が沢山いるのに、ホームへ駅員を増員しない、儲からない事なら何もしない国だ。

会社でも学校でも、ノルマだの成績だのコストだの、そんなものに振り回され、互いを助け合わない国だ。

こうした隣にいる人が困っている現実に、きちんと怒ろう。

怒る時はしっかりと声を上げる、人間らしい暮らしを取り返そう。

ダニエル・ブレイクのように。

http://danielblake.jp

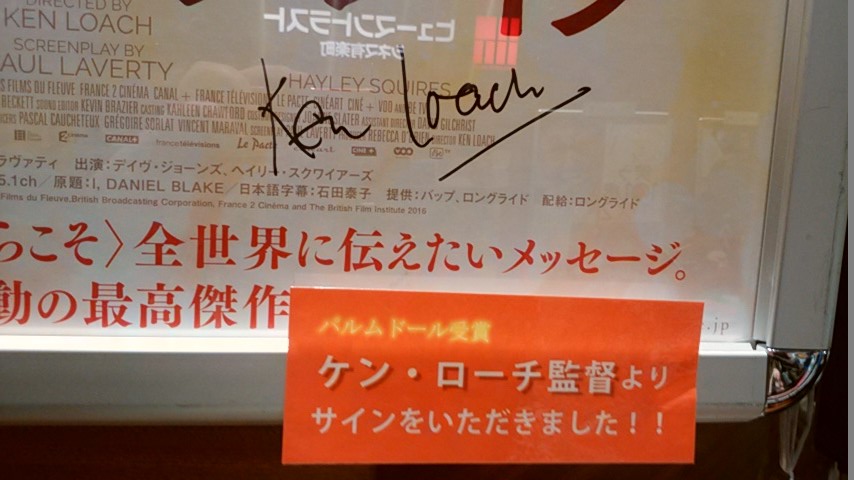

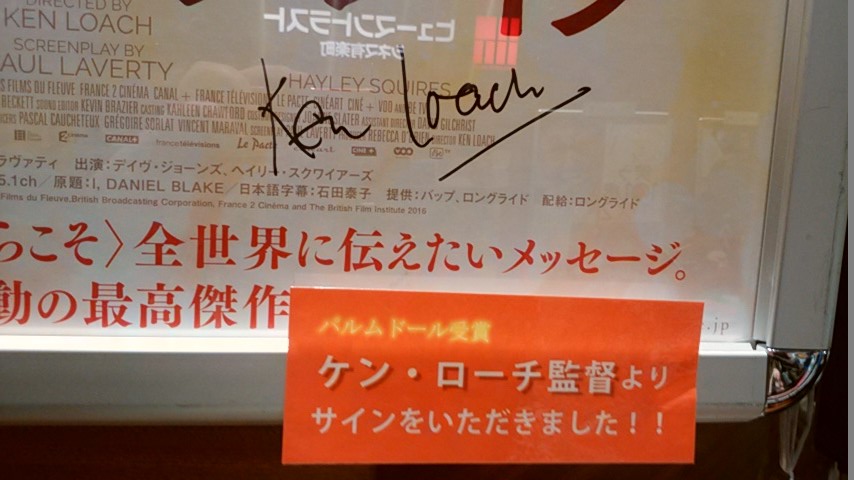

「わたしは、ダニエル・ブレイク」で復帰 ケン・ローチ監督

「僕は映画を作れることが特権だと思っている。たやすく『もういいや』というものではない」。英国映画界の巨匠ケン・ローチ監督(80)が最新作「わたしは、ダニエル・ブレイク」の公開(18日)を前に、インターネット電話サービスで、本紙のビデオインタビューに応じた。一貫して社会的弱者に寄りそい、前作「ジミー、野を駆ける伝説」で引退を表明した巨匠。広がる格差や貧困の問題に黙っていられず、再びメガホンを取った。 (鈴木学)

舞台は英国。心臓を患い働くことを止められた大工のブレイク(デイブ・ジョーンズ)は国の支援手当を受けようとするが、目に見える障害はなく「就労可能」と判断される。シングルマザーのケイティ(ヘイリー・スクワイアーズ)と知り合い絆を強める一方で、手当を受けるための複雑な制度に翻弄(ほんろう)される。尊厳を傷つける扱いに怒りを爆発させて叫ぶ。「わたしはダニエル・ブレイクだ」

監督は言う。「雇用は安定せず、貧困層はより貧困になる。今のシステムは、人が尊厳を持った生活ができるよう全然サポートしていない。僕は大きな構造の変化が必要だと考えている。唯一の答えは社会主義じゃないかと思うんだ」。顔は至って真面目だ。

システムのゆがみは英国に限ったことではない。監督は劇中の端々に“希望”を見いだす。貧しい人に無料で食べ物を提供する「フードバンク」で見られる心の広さや、ブレイクとケイティの間に生まれる友情、仲間意識だという。

「ただ、それだけではダメ。心の広さや理解を政治にいかに反映させるかが大事で、そのために、われわれは一つにまとまっていかなければならない。労働者にとっての希望は左翼系がリーダーを取ることだが、選挙で勝てなければ、労働者の分断につながる政策を採る右翼の世界になっていく」

本作は昨年のカンヌ国際映画祭で最高賞「パルムドール」を獲得。アイルランド独立戦争とその後の内戦を描いた「麦の穂をゆらす風」(二〇〇六年)に続き、自身二度目の受賞となる。

「今後のことはプロデューサーや脚本家と話し合って決めたいと思っている。映画製作はメンタルや体力を求められるから続けられるのかと考えてしまうけど、興味のテーマやストーリーは何百とあるよ」。まだまだ意気軒高である。

東京新聞 2017年3月16日 朝刊

2017.03.16

沈黙

写真・文/鎌田浩宮

時は21世紀。

キリスト教宣教師は

これまでのパレスチナやアフガニスタンに加え

イラクやシリアへの布教活動を断行。

子供やお年寄りを含む

罪のない一般市民を空爆。

この映画は

そういった現代に対し

一切の警鐘を鳴らさない

稀有な作品だ。

中学生の頃だったかなあ?

恋人に勧められたのか、学校で課題図書になったのか、五島列島の霧のように記憶はおぼろげなんだが、結局最後までは読まずに終えたという経緯がある。

あ、思い出した。

恋人に勧められたのは「海と毒薬」だった!

それは完読した。

話を戻そう。

「沈黙」は今でも読みたいとは思わないし、この映画を観終えた後でも、読みたいとは思わない。

ならば、なぜこの映画を観に行ったのかと言えば、スコセッシが撮ったから、そしてあの傑作「野火」を作り上げた天才・塚本晋也が出ているから、その2点以外にはない。

スコセッシなんて今や神格化された人だけれど、神もへったくれもない映画ばかり作ってきた輩だ。

「タクシー・ドライバー」「レイジング・ブル」「グッド・フェローズ」、どれもある意味気違い、イカれたヤツが主役のぶっ飛んだ映画。

ここ数年は観に行く気の起こらない映画ばかり彼は撮っているが、腐ってもスコセッシ、やはり観たくなっちまうのだ。

というわけで、あの駄作「この世界の片隅に」を観た翌日、有楽町スカラ座へ行ってきました!

すごいよなあ、キリスト教って。

十字軍だの何だのってイスラム教と争ってばかり、それは現在でも、パレスチナやシリアやイラクやアフガニスタンをやりたい放題侵略し、正義とやらをかざしている。

この映画の舞台になっている日本だって、仏教が根付いているわけだ。

それを邪教としてキリスト教を根付かせようとする侵略の浅ましさと言ったら、ない。

逆にだよ、現代の我々がアフリカ奥地の原住民へ、土着の宗教を排除し仏教を浸透させようとなんかしたら、これは文化的侵略だと言って世界中の反発を食らうでしょ?

それと同じ。

はたまた1973年の、奇しくも911テロと同じ9月11日、世界初の自由選挙によって合法的に選出された社会主義政権を、軍部が武力で覆したチリのクーデター。

これを露骨に操っていたのは、アメリカだった。

キリスト教社会なんていうものは正義の名の下ならなんでもありの土人連中であり、その思いを凌駕してくれる映画じゃなければ、僕は認めたくなかった。

目の前で隠れ切支丹が惨殺されていくのに「おいら信仰捨てたくないもん、おいら棄教したくないもん、お前ら死んだって関係ないもん」というパードレはやはり笑い者にすべきだし、そんな話を美化する必然はないのだ。

目の前の人を救わないでどうする。

それ以上に重要なことなんて、この世界にはない。

沈黙、ねえ。

信仰の対象は、常に沈黙しているよ。

当たり前じゃん。

この世にいないし、会話のしようもないのだから。

僕は原始的な先祖崇拝や精霊信仰が好きで、毎朝彼らへ線香を上げているが、何かを返してほしくて、返事がほしくて、会話がしたくて、沈黙を破りたくて線香を上げているのでは、ない。

やりたいから、やっている。

それ以上のものでは、決してない。

さらに言えば、キリストは今のキリスト教社会を望んではいないはずだ。

ただ、僕自身はクリスチャンの友達がとても多い。

彼らは皆、人を見つめる眼差しが謙虚で真摯で、いつも多くのことを教えてもらってばかりいる。

30年以上付き合っていても、彼らから信仰を押し付けられたことは1度たりともないのだ。

2017.03.04

この世界の片隅に

写真・文/鎌田浩宮

2016年の、戦争映画。

もしくは、

2016年の戦争の、映画。

周囲の殆どの人が絶賛していたので、観るのを楽しみにしていた。

僕は原作の漫画を読んだことがないので、なおさら期待は高まった。

宿題の映画をわっしわっしと観に行って、ようやくこの映画を観に行く時間を作った。

冒頭、「悲しくてやりきれない」が流れる。

コトリンゴのアレンジは秀逸だが、違和感。

この曲は元々、フォーク・クルセイダーズの「イムジン河」が発売できなくなり、その悲しみをぶつけた曲だ。

その歌詞の豊かさから、普遍的な「悲しみ」を歌っている名曲とされている。

しかし、これは戦争映画だ。

戦争における「悲しみ」とは、何か。

「このやるせないもやもやを誰かに告げようか」

という歌詞に、戦争という主題を当てこんでしまうのは、おかしい。

戦争というのは、「もやもや」したものでは、ない。

圧倒的な恐怖と、怒りと苦しみだ。

監督の意図は、普遍的な「悲しみ」というお鍋の中に、何でもかんでも煮込んでしまえ、というのではないだろう。

もっと、狡猾さを感じる。

戦争というものを現代の若者に伝える事に腐心した結果、戦争をソフトで手触りのよい、「もやもや」としたものに組み替えて伝えようという意図なのだと思う。

永遠の0

と、

同じ恣意性。

その意図は、冒頭から止むことはない。

登場人物の髪の色は黒ではなく、グレイだ。

その方がソフトに見えるからだ。

その人物たちの表情はおしなべて穏やかで、笑みさえ浮かべている。

「あちゃあ」などの現代人が使う言葉を多く使う。

これらはすなわち、2016年現在の人物がそこにいるかのように仕掛けていくための意図なのだ。

しかしこの作業は悲しいことか、「永遠の0」であのファッキン百田尚樹が行なっている、歴史の書き換えと同じなのである。

僕は最初の数分で感情移入しにくくなってしまい、うとうとし出し、時に自分のいびきで起きたほどだった。

スミレの花のみそ汁を楽しそうに作る。

憲兵を陰で嘲笑う。

海軍病院で敵性音楽を楽しむ。

これは実話なのかも知れない。

このように軽やかに、飢餓と圧政の恐怖をかわしていた人も、いたのかも知れない。

しかし、そうでない人の方が多かったことを、この映画では描かない。

そうして、2016年の僕らが持っている精神のバランスや生活感覚と、登場人物が持っているそれらは変わりがないのだと、安心して観客は映画に臨める。

なんだ、戦争中といったって、そんなに大変じゃないじゃん。

「火垂るの墓」の再放送の繰り返しで、戦争の本当の「悲しみ」を見せつけられ続けた人々にとっては、渡りに舟だ。

壁に耳あり障子に目あり、少しでも政府批判の声が漏れれば逮捕され拘留される。

ましてや敵性音楽などを聴いて、逮捕されれば2度と帰って来られないかも知れない。

人々は常に緊張と恐怖の中で暮らしている。

あんなに穏やかな表情をしている者など、いない。

のんのような緊張感のない子供のような声の者など、いない。

少女は皇国のための国防婦人として、一刻も早く、女になる事を強いられている。

いやいや、そんな映画は、観飽きたんだよ。

そんな辛い歴史は、トゥーマッチなんだよ。

そんな厭世感が蔓延する2016年にがっつりとフィットする、そんな映画が遂に誕生したというわけだ。

アニメーション。

ファンタジー。

恣意性。

しかしこの映画は、呉に空襲が始まり、恐怖が現実と変わった途端、俄然アニメーション映画としての力量を発揮し出す。

空にはこんな風に煙が上がり、破裂音が響いていたのか。

まるで運動会の時の空砲の花火のように、しかしそれはどんどんと空を埋め尽くしていく。

その煙は、すずの絵の具で、7色の色に塗られていく。

これは、アニメーションならではのアイデアであり、映像を以って表現をしてきた者としての監督の気概を感じた。

空襲の中、鷺がすずの家に迷い込む。

鷺よ、逃げて。

平和な地へ、逃げて。

私の代わりに、逃げて。

私の周囲で死んでしまった人の代わりに、逃げて。

本来なら防空壕へ逃げ込まなくてはいけないすずが、鷺をどこまでも追っていくあのシーンで、ぼろぼろと泣いてしまった。

原爆で吹っ飛んできた障子が、呉の自宅の木の枝に引っかかっていて、そのふすまの1つ1つがアップされると、すずの広島での平和だった生活がクレヨンのようなもので描かれているという、表現の見事さ。

さすが、と唸っててしまった。

アニメーションでしかできない事を、やっているのだ。

この映画では、あちこちにソフトで手触りもよく「もやもや」としたものが散りばめられている。

それをもしファンタジーと呼ぶのであれば、僕は鷺やふすまにこそファンタジーの勝利を感じるし、歴史に対しての恣意性というものは、こういうところだけを指すべきだろうと信じている。

皇国に、

片隅は、

あったのか。

最後にすずが、「この世界の片隅でうちを見つけてくれてありがとう」と言う。

やはり、違和感だった。

この時代は、ついさっきまで皇国史観一色。

世界イコール天皇の御国、の一元論だったのだ。

世界は総て皇国の領土になるべきで、世界は総て日本だったのだ。

世界という概念は、一般庶民にはなかったのではないだろうか。

百歩譲っても、世界という単語は日常会話の中には出てこなかったのではないか。

それは、戦後間もない時代設定であっても、それほど変わらなかったのではないだろうか。

だから、この台詞もそうだし、この作品のタイトルにも違和感しか感じない。

やはりこの作品は、2016年の戦争を描いた映画なのだろう。

一緒に

天国へ

来てくれませんか。

今回は親友家族と一緒に観に行ったのだが、映画が終わった後、70代のお母さん・のんちゃん(奇しくも声優を務めたのんと同じニックネーム)が話してくれた。

彼女の兄姉に当たる人が、幼くして病気で亡くなったのだと言う。

時期としては、戦時中だ。

当時子供であった兄姉は

「お母さんも私と一緒に天国に来て」

とのんちゃんの母へ、懇願したのだそうだ。

「ごめんね、お母さん、一緒に行けないの」

のんちゃんの母は、泣いて詫びたのだそうだ。

のんちゃんの母は、どれほど身を引き裂かれる思いだっただろうか。

「悲しみ」のあまり、気が狂って死んでしまうほどだったのではないだろうか。

これこそが死であり、戦争であり、「悲しみ」なのだと思う。

僕は、涙が止まらなかった。

このシーンに、「悲しくてやりきれない」が似つかわしいかどうか、貴方なら分かるだろう。

2017.02.25

« 前のページ

次のページ »